STOLPERSTEINE GELSENKIRCHEN

Die Dabeigewesenen - Gelsenkirchen 1933–1945

← Die Dabeigewesenen - E-I

Von NS-Täter/innen, Profiteuren, Denunziant/innen, Schweigenden und Zuschauer/innen

Ghetto Riga

Am frühen Morgen des 27. Januar 1942 verlässt ein Sonderzug der Deutschen Reichsbahn den Güterbahnhof Gelsenkirchen. In den Abteilen der 3. Klasse drängen sich 500 Jüdinnen und Juden aus Westfalen, darunter rund 360 Jüdinnen und Juden aus Gelsenkirchen. Die Zugtüren werden verschlossen, ein Begleitkommando der Ordnungspolizei bewacht den Transport auf der ca. 1.650 km langen Fahrt quer durch Mitteleuropa. Unterwegs werden in Dortmund und Hannover weitere 500 Menschen in den Zug gzwungen. Nach fünf Tagen erreicht der Zug sein Ziel: Riga in Lettland, das im Krieg des nationalsozialistischen "Großdeutschen Reichs" gegen die Sowjetunion seit einem halben Jahr von deutschen Soldaten besetzt ist. Vom Vorortbahnhof Skirotava werden die Gefangenen in ein Stadtviertel von Riga getrieben. Dort hat die deutsche Besatzungsmacht ein Ghetto für die verschleppten "Reichsjuden" eingerichtet.

Nach einer Nacht im unbeheizten Waggon wurden die frierenden Menschen von SS aus den Personenwagen getrieben. Am Bahnhof warteten Ghetto-Kommandant Kurt Krause und weitere SS-Leute. Helma Translateur: "Als wir im Dezember 1941 auf dem Bahnhof Skirotava ankamen, wurden diejenigen, "die nicht gut laufen konnten", ganz freundlich aufgefordert, LKW’s zu besteigen. Im Gegensatz zu uns kamen diese Menschen nie im Ghetto an." Sie wurden mit den LKW’s direkt in eine nahe gelegene Erschießungsstätte gefahren und ermordet.

Die Ankunft im Ghetto war ein Schock, denn die Spuren der unmittelbar vorangegangenen Morde der Polizei- und SS-Einheiten und ihrer Helfer waren deutlich zu sehen. Irene Dahl berichtete: "Man trieb uns in das 'Rigaer Ghetto', einen Stadtteil mit den primitivsten Häusern, die dort existierten. Ringsherum mit Stacheldraht eingezäunt und von Posten bewacht. Den Anblick, der sich dort bot, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das Blut von erschossenen Frauen und Kindern lag in festgefrorenen Lachen auf den Straßen und in den Häusern stand das Essen festgefroren auf den Tischen." Zuvor hatten die Täter von SS, Polizei und lettischen Hilfspolizisten in zwei großen Mordaktionen am 29./30. November und am 8./9. Dezember 1941 ca. 25.000 lettische Juden aus dem Ghetto im Wald von Rumbula ermordet. Lediglich ca. 4.500 Menschen, größtenteils junge Männer und einige arbeitsfähige Frauen, entgingen den vorangegangenen Selektionen.

In das leer geräumte Ghetto deportierte die SS ab Dezember 1941 etwa 25.000 deutsche, österreichische und tschechische Juden. Anfang 1942 ermordeten SS-Leute und lettische Helfer tausende von ihnen im Wald von Bikernieki (auch Hochwald von Riga genannt). Die überlebenden 12.000 Juden mussten bis zur Auflösung des Ghettos im November 1943 Zwangsarbeit leisten.

Abb.: Ghetto Riga, umzäunt mit Stacheldraht, ca. 1942

Das Ghetto Riga wurde vom Kommandanten SS-Obersturmführer Kurt Krause geleitet, einem früheren Berliner Kriminalbeamten. Ihm unterstanden einige deutsche und lettische SS-Angehörige, sein Assistent, Max Gymnich, war ein Gestapobeamter aus Köln. Ansonsten gab es eine Selbstverwaltung, eigene Ärzte, die so gut wie keine Medizin zur Verfügung hatten – und auch eine eigene Lagerpolizei. Ihre Rolle war – wie überall – umstritten, weil sie Handlangerdienste der SS ausüben musste, beispielsweise bei den Exekutionen. Andererseits konnten Lagerpolizisten helfen, auch beim Schmuggel von Lebensmitteln.

Die Wohnverhältnisse in den Häusern waren sehr beengt, mit bis zu zwölf Personen in einem Raum. Glücklich war, wer mit seiner Familie zusammenbleiben konnte. Dies erhöhte natürlich auch die Überlebenschancen. Alle, die arbeitsfähig waren, wurden zur Zwangsarbeit herangezogen: Straßenreinigung, Schneeschippen, bald auch Arbeitskommandos in der Stadt, außerhalb des Ghettos, Be- und Entladen von Schiffen im Hafen, Torfabbau, Arbeit in Werkstätten und Betrieben von privaten Firmen, von Wehrmacht und SS oder in deutschen Behörden. Das Arbeitsamt befand sich in der Nähe des Ghettos, es koordinierte den Einsatz der deutschen und lettischen Jüdinnen und Juden. Ilse Rübsteck beschrieb den "Arbeitstag": "Morgens um sieben Uhr war Appell, da wurden wir zur Arbeit eingeteilt. Wir machten alle Arten von Arbeit, wo uns die SS gerade gebrauchen konnte (...) Wir wussten nie, wohin es ging. Schon beim Appell konnte man sterben. Etwa, weil man nicht richtig stand oder falsch guckte. Das reichte aus, um einen Juden zu erschießen."

Die Zwangsarbeit war überlebenswichtig, nur auf diese Weise war die Ernährung gesichert: weil man auf der Arbeitsstelle Essen erhielt und manchmal auch die Gelegenheit zum Tauschhandel hatte. Der allerdings bei Todesstrafe verboten war. Erna Valk über die Rückkehr ins Ghetto: "Abends wurden die ins Ghetto hereinkommenden Kolonnen von der SS kontrolliert. Fand man bei jemandem Lebensmittel, so kostete das das Leben. Täglich wurden Frauen oder Mädchen erschossen und Männer erhängt. Das war die Beschäftigung des Kommandanten, SS-Obersturmführer Krause, später Roschmann und Gymnich. Der Galgen stand in der Mitte des Ghettos, und wenn wir abends todmüde von der Arbeit kamen, wurden wir dorthin geführt, um die Erhängten zu sehen."

Ab Juni 1943 wurde das Ghetto Riga nach und nach verkleinert, die verbliebenen Menschen wurden vor allem in das ebenfalls in Riga gelegene, seit März 1943 neu errichtete Konzentrationslager Kaiserwald verlegt, was ihre Situation nochmals verschlechterte, vor allem die Ernährungslage. Männer und Frauen waren fortan getrennt untergebracht. Anfang November 1943 wurde das Ghetto ganz aufgelöst. Erneut führte die SS eine große Selektion durch, wie sich der Krefelder Heinz Samuel erinnert: "Um 8.00 Uhr morgens kam der Befehl, Kinder und alte Leute antreten. [...] Die Leute wurden von der SS mit vorgehaltenen Revolvern aus den Wohnungen getrieben, mussten zum Appellplatz und wurden dort von dem Menschenmörder Krause aussortiert. (...) Viele junge Mütter versteckten ihre Kinder, gaben ihnen Schlafpulver, um jedes Schreiben oder Weinen zu vermeiden, doch die meisten wurden von den Verbrechern gefunden."

Die hier "selektierten" Menschen wurden in das deutsche Vernichtungslager Auschwitz transportiert und nach ihrer Ankunft ermordet. Die verbliebenen rund 12.000 Menschen verschleppten die Nazis in das Konzentrationslager Kaiserwald – beziehungsweise in eines seiner zahlreichen Nebenlager im Stadtgebiet. Auch hier wurden sie zur Zwangsarbeit eingesetzt, etwa im Heeresbekleidungsamt der Wehrmacht (ABA 701), oder wieder im Hafen beim Ent- und Beladen von Schiffen, bei der Reichsbahn (Precu)– auch die AEG betrieb ein eigenes Arbeitslager für jüdische Häftlinge in Riga.

Vgl. auch: Joachim Schröder, Düsseldorf; https://demokratischer-salon.de/beitrag/die-deportation/ (Abruf 11/2024)

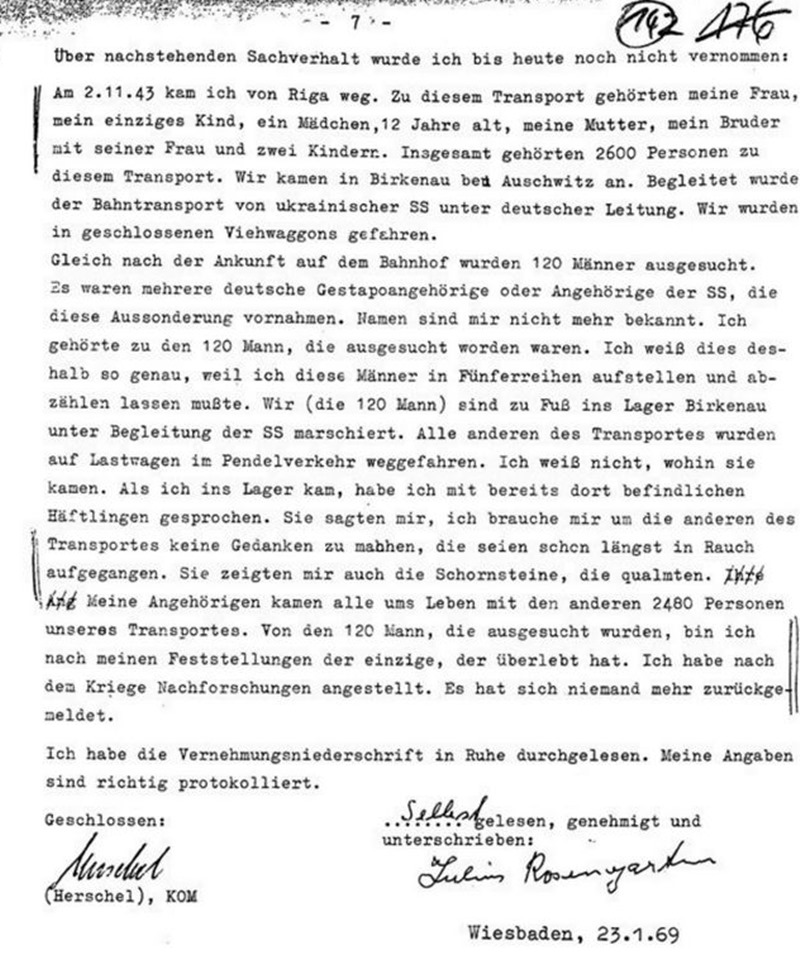

Abb.: Aussage Julius Rosengarten aus dem Jahr 1969, Betrifft: Deportation nach Auschwitz am 2. November 1943 anlässlich der Auflösung des Ghettos Riga

Andreas Jordan, Projektgruppe STOLPERSTEINE Gelsenkirchen. November 2024.

|

↑ Seitenanfang

|

|

|