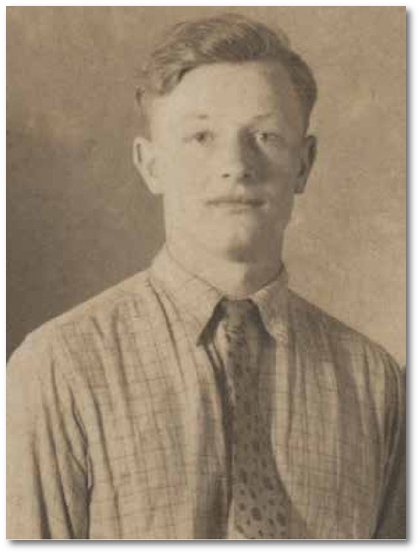

Abbildung 1: Das Foto von Oleksandr Kolosovskij entstand kurz nach Kriegsende 1945 in Gelsenkirchen

Oleksandr Kolosovskij, 1924 im ukrainischen Bolshoe Salesje geboren, war im Dezember 1942 in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten und zum Zwangsarbeitseinsatz nach Deutschland verschleppt worden. Zunächst musste er bei der Klöckner-Werke AG in Hamm Zwangsarbeit leisten. Nach einem Bombenangriff konnte Kolosovskij zusammen mit einem Freund fliehen. Die Gestapo vereitelte jedoch die weitere Flucht, verhaftete die beiden Zwangsarbeiter und verbrachte sie zunächst zurück in das Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager (Stalag) und dann in das so genanntes "Arbeitserziehungslager Ohrbeck (AEL)" in Hasbergen-Ohrbeck (Augustaschacht).

Oleksandr Kolosovskij erinnerte sich 2003 in einem Interview an seine Zeit im 'AEL' Ohrbeck. Der ständige Hunger, die Gewalt und die Prügel der Wachleute vor der Essensausgabe waren ihm besonders im Gedächtnis geblieben: "Zwei Polizisten standen mit Gummiknüppeln auf der Treppe und riefen 'Essen, essen!' Zwei andere schlugen uns und sagten 'Langsam, langsam!'" Von dort wurde Kolosovskij zum Zwangsarbeitseinsatz weiter nach Gelsenkirchen verschleppt. Dort musste er auf der Zeche Wilhelmine Victoria II/III (Bergwerksgesellschaft Hibernia) in Gelsenkirchen-Heßler zwangsarbeiten.

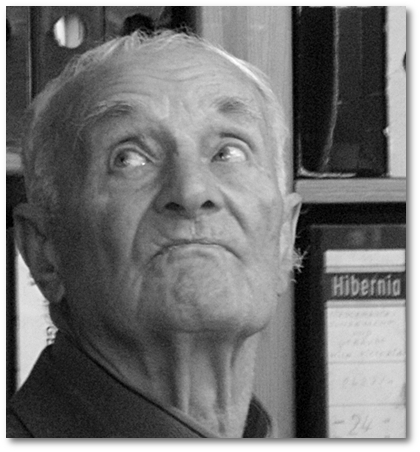

Bei seinem Besuch  in Gelsenkirchen 2011 erkannte er sofort den heute noch erhaltenen Gebäudekomplex der Kaue dieser Zeche wieder. Dort erzählte der rüstige alte Herr dann von der Zeit, die er als Zwangsarbeiter in Gelsenkirchen verbringen musste. Oleksandr Kolosovskij berichtete: in Gelsenkirchen 2011 erkannte er sofort den heute noch erhaltenen Gebäudekomplex der Kaue dieser Zeche wieder. Dort erzählte der rüstige alte Herr dann von der Zeit, die er als Zwangsarbeiter in Gelsenkirchen verbringen musste. Oleksandr Kolosovskij berichtete:

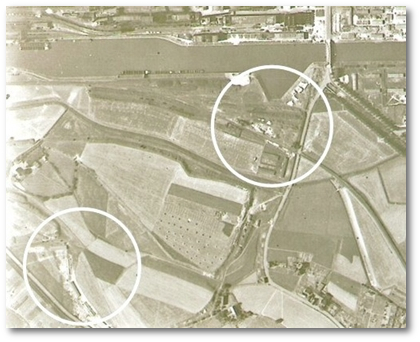

"Wir nannten das Lager, in dem wir damals lebten, "Lager am Kanal", weil unsere Baracken direkt am Kanal lagen. Da standen nur unsere Baracken, sonst war das ganze Territorium leer. Wenn ich aus dem Fenster meiner Baracke schaute, konnte ich in rund 100-200 Meter Entfernung den Kanal sehen, den ich jedoch nie überquert habe.

Abbildung 2: Südlich des Hafens Hibernia (Zeche Wilhelmine Victoria) befand sich das so genannte "Lager am Kanal", dem auch Oleksandr Kolosovskij interniert war; unten links das Zwangsarbeiterlager Sandbergstrasse/Am Sandberg

"Zuerst war ich bei der Eisenbahn, später in der Kohlenwäsche. Dort habe ich tagsüber gearbeitet, im Schacht wurde in drei Schichten gearbeitet, aber unter der Erde war ich nie. In der Kohlenwäsche habe ich mit zwei Deutschen und einem Franzosen gearbeitet. Die Deutschen waren Schweißer, denen musste ich bei ihrer Arbeit helfen. Wenn wir gut und schnell gearbeitet haben, hatten wir nichts zu befürchten. Bei Diebstählen jedoch drohten uns harte Strafen.

In Gelsenkirchen war es nicht so streng wie in Hamm. In Gelsenkirchen trugen wir auch kein Abzeichen, in Hamm war das Pflicht. Nach einem Bombenangriff, bei dem der Schacht nicht zerstört wurde, mussten wir Trümmer wegräumen. Nach meiner Erinnerung führten 15 Gleise zum Schacht und zwei Gleise zum Bahnhof. Der Schacht war unweit der kleinen Häuschen, wo die Bergarbeiter wohnten.

Abbildung 1: Oleksandr Kolosovskij bei seinem Besuch der Kaue Wilhelmine Victoria in Gelsenkirchen 2011.

Da gab es einen Bauern, sein Hof lag etwa dreihundert Meter von unserem Lager entfernt. Der Bauer hatte 27 Ha Land, Kühe und Schweine. Für etwa zwei Monate habe ich dort in der Landwirtschaft gearbeitet. Sein Name war "Bucking" oder so ähnlich, einer seiner Söhne hieß Hans.

Der Bauer war schon sehr alt, er war sehr gut zu mir, gab mir auch zu Essen. An eine Begebenheit kann ich mich besonders gut erinnern: Der Bauer sah mich barfüßig und fragte mich, wo denn meine Holzschuhe seien. Ich antwortete ihm, dass sie verbrannt sind. Daraufhin schenkte er mir ein Paar neue Schuhe. Als einer der Aufseher meine neuen Schuhe sah, wollte er wissen, wo ich die gestohlen habe. Ich beteuerte, dass der Bauer mir die Schuhe geschenkt habe. Der Aufseher aber glaubte mir kein Wort und schleppte mich zu dem Bauern, der bestätigte, dass er mir die Schuhe geschenkt hatte. Im Frühjahr 1945 wurde unser Lager nach einem Bombenangriff evakuiert. Die Aufseher passten nicht mehr so genau auf, und uns gelang die Flucht. Ich ging zu dem Bauern, wo ich unterkam. Wir mussten aber dann wieder zurück in das Lager. Unser Essen bekamen wir nun von den Amerikanern. Einige Zeit später kam ein russischer Offizier in das Lager und schrieb uns auf eine Liste. Sie brachten uns in die russische Zone. Ich musste danach noch fünf Jahre bei der russischen Armee bleiben, bevor ich endgültig wieder nach Hause durfte".

1950 konnte Oleksandr Kolosovskij in sein Dorf zurückkehren. Er heiratete, wurde Vater von zwei Kindern und arbeitete in der Landwirtschaft. Oleksandr Kolosovskij starb 2014.

|