STOLPERSTEINE GELSENKIRCHEN

Ausgrenzung erinnern

← STOLPERSTEINE Gelsenkirchen

|

HIER WOHNTE

SOFIE KUSCHER SOFIE KUSCHER

GEB. HOROWITZ

JG. 1860

DEPORTIERT 1942

KZ THERESIENSTADT

11.1.1943

ERMORDET

|

|

HIER WOHNTE

EBERHARD HIRSCH EBERHARD HIRSCH

JG. 1881

DEPORTIERT 1939

KZ SACHSENHAUSEN

1940 KZ DACHAU

1941 KZ BUCHENWALD

'VERLEGT" 1942

HEILANSTALT

BERNBURG/SAALE

ERMORDET 11.3.1942

'AKTION 14F13'

|

HIER WOHNTE

REGINA HIRSCH REGINA HIRSCH

GEB. KUSCHER

JG. 1883

DEPORTIERT 1942

KZ THERESIENSTADT

BEFREIT / ÜBERLEBT

|

|

HIER WOHNTE

GRETE JECKEL GRETE JECKEL

GEB. HIRSCH

JG. 1905

'POLENAKTION' 1938

BENTSCHEN / ZBASZYN

RÜCKKEHR 1939

GELSENKIRCHEN

FLUCHT 1939

BELGIEN

VERSTECKT ÜBERLEBT

|

HIER WOHNTE

ISIDOR ROSENZWEIG ISIDOR ROSENZWEIG

JG. 1891

'POLENAKTION' 1938

BENTSCHEN / ZBASZYN

RÜCKKEHR 1939

GELSENKIRCHEN

1940 KZ SACHSENHAUSEN

'VERLEGT' 1941

HEILANSTALT

PIRNA-SONNENSTEIN

ERMORDET 4.6.1941

'AKTION14F13'

|

|

HIER WOHNTE

ALFRED JECKEL ALFRED JECKEL

JG. 1927

KINDERTRANSPORT 1939

ENGLAND

|

HIER WOHNTE

GISELA JECKEL GISELA JECKEL

JG. 1928

'POLENAKTION' 1938

BENTSCHEN / ZBASZYN

FLUCHT ENGLAND

|

|

HIER WOHNTE

MASCHE HIRSCH MASCHE HIRSCH

JG. 1905

DEPORTIERT 1942

KZ AUSCHWITZ

ERMORDET

|

HIER WOHNTE

ISIDOR HIRSCH ISIDOR HIRSCH

JG. 1908

FLUCHT 1939 BELGIEN

INTERNIERT MECHELES

1942 KZ AUSCHWITZ-BIRKENAU

ERMORDET

|

|

HIER WOHNTE

JAKOB HIRSCH JAKOB HIRSCH

JG. 1911

FLUCHT 1939

BELGIEN

INTERNIERT MECHELES

1942 KZ AUSCHWITZ-BIRKENAU

ERMORDET

|

HIER WOHNTE

PHILIPP HIRSCH PHILIPP HIRSCH

JG. 1913

FLUCHT 1936

PALÄSTINA

|

|

HIER WOHNTE

KLARA COHN KLARA COHN

GEB. HIRSCH

JG. 1915

FLUCHT 1933

PALÄSTINA

1937 RÜCKKEHR GELSENKIRCHEN

FLUCHT 1938

ARGENTINIEN

|

Verlegung geplant 9. Juni 2026, Verlegeort: Liboriusstraße 73, 45881 Gelsenkirchen.

|

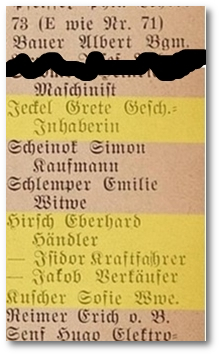

Abb.1: Auszug Adressbuch Gelsenkichen 1939, Bewohner Liboriusstrasse 73.

Abraham Eberhard Hirsch, geboren am 30. März 1881 in Rosulna/Bohorodczany/Galizien war mit der am 12. August 1883 ebenfalls in Rosulna/Galizien geborenen Regina Kuscher verheiratet.

Das Ehepaar hatte fünf Kinder, die am 10. August 1905 noch in Rosulna geborene Grete Hirsch, später verheiratete Jeckel (Anmerkung: Ihr erster Ehemann war Elias Jeckel, geboren am 18. Dezember 1897 in Prštice / Polen, gestorben am 19. August 1931 in Gelsenkirchen. Er war von Beruf Kaufmann, laut Meldekarte ledig, (Annahme: Heirat nach jüd.-poln. Tradition) Ihre zweite Ehe war mit Isidor Rosenzweig, eine standesamtliche Eheschließung wurde durch Nationalsozialisten verweigert, daher Heirat 1939 nur nach jüdischem Ritus möglich; das zuständige Amtsgericht erkannte die Ehe später an.)1

|

|

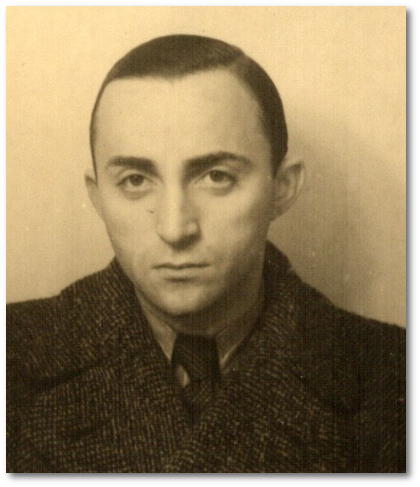

Abb.2: Isidor Hirsch, Foto: Generalstaatsarchiv (Brüssel), Individuelle Ausländerakten.

Ein weiteres Kind, vermutlich eine Zwillingsschwester von Grete, war die ebenfalls 1905 geborene Masche (Mascha), zu ihr liegen nur rudimentäre Informationen vor, darunter eine Zeugenaussage2 von Khana Hirsh, eine Verwandte.

Weitere Kinder des Ehepaars Hirsch waren der am 20. Dezember 1908 in Viersen geborene Isidor Hirsch, der am 27. Juni 1911 in Gelsenkirchen geborene Jakob, der am 03. August 1913 in Gelsenkirchen geborenen Philipp sowie die am 02. Januar 1915 ebenfalls in Gelsenkirchen geborene Klara (Später verheiratete Cohn (Hadef). Eberhard Hirsch arbeitete als Hausierer 3, ab Juni 1934 wohnte er mit der Familie in der Liboriusstraße 73, diese Anschrift wurde zum Lebensmittelpunkt der Famlie, dort lebte auch die Mutter seiner Ehefrau Regina, die hochbetagte Sophie Kuscher.

|

|

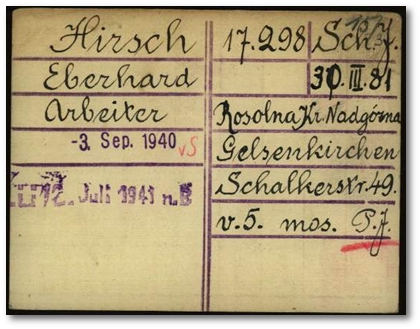

Abb.3: Karteikarte KZ Dachau, Arolsen Archives, DocID: 10661831 (Eberhard Hirsch)

Eberhard und seine Ehefrau werden 1939 zum Umzug in eines der Gelsenkirchener "Judenhäuser" an der Schalker Str. 49 (Heute Hansemannstraße) gezwungen, seine Schwiegermutter Sophie Kuscher muss um diese Zeit in das "Judenhaus" Bahnhofstr. 39 ziehen. Sie wird am 31 März 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert und dort am 11. Januar 1943 ermordet.

Eberhard Hirsch wurde am 22. November 1939 in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Von dort kam er im September 1940 in das Konzentrationslager Dachau und im Juli 1941 in das Konzentrationslager Buchenwald. Er wurde am 11. März 1942 in der Tötungsanstalt Bernburg a. d. Saale im Zuge der 'Aktion 14f13' am Tag der Ankunft mittels Kohlenmonoxid ermordet. Die jüdische Gemeinde erhielt am 26. März 1942 die Urne aus Sachsenhausen und setzte sie auf dem jüdischen Friedhof in Ückendorf bei4. (Anmerkung: Die Aktion 14f13, in der Sprache des Nationalsozialismus auch als 'Sonderbehandlung 14f13' bezeichnet, betraf die Selektion und Tötung von als "krank"“, "alt" und "nicht mehr arbeitsfähig" betitelten KZ-Häftlingen im Deutschen Reich von 1941 bis 1944. Die hierfür verwendeten Euphemismen "Invalidentransporte" bzw. "Häftlings-Euthanasie" wurden später noch auf weitere in den Konzentrationslagern internierte Personengruppen ausgeweitet.) Eberhards Ehefrau Regina Hirsch wurde am 31. Juli 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Sie erlebte 1945 ihre Befreiung und wanderte dann nach Palästina aus, 1963 lebte sie in Haifa / Israel.

|

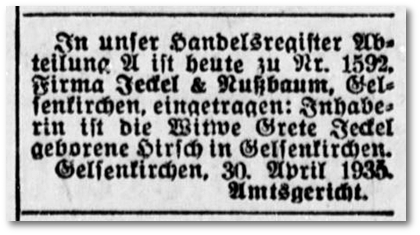

Abb.4: Mitteilung des Amtsgerichts Gelsenkirchen in der Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung v. 17. Mai 1935

Tochter Grete war zunächst Mitinhaberin einer kleinen Textilfabrikation mit angeschlossenem Verkauf an der Kirchstraße 33 - Jeckel & Nußbaum. 1935 wurde sie als Inhaberin eingetragen. Grete Jeckel wurde mit ihrer Tochter Gisela im Zuge der so genannten 'Polenaktion' am 28. Oktober 1938 in das Sammellager Bentschen abgeschoben. Ihr Sohn Alfred Jeckel, geboren am 2. März 1927 in Gelsenkirchen, konnte mit einem Kindertransport nach England gerettet werden. Grete Jeckel kehrte im April 1939 alleine nach Gelsenkirchen zurück in die Liboriusstraße 73. Vermutlich stand ihre Rückkehr primär mit der vom NS-Regime verlangten "Mitwirkung" bei der "Arisierung" ihres Besitzes und der Firma zusammen. Im November 1939 floh sie nach Belgien und von dort weiter nach Großbritannien. 1963 lebte Grete Jeckel in London. Ihrer Tochter Gisela gelang nach ihrer Abschiebung nach Polen im Oktober 1938 die Flucht nach England, ob sie zuvor nach Gelsenkirchen zurückkehrte oder über ein anderes Drittland nach England gelangte, bleibt im Dunkeln.

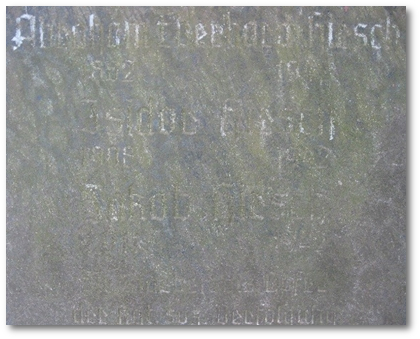

Abb.5: Grabstein auf dem jüdischen Friedhof Gelsenkirchen-Ückendorf. Die stark verwitterte Inschrift lässt die Namen von Abraham Eberhard, Isidor und Jakob Hirsch erkennen. Eberhard Hirsch wurde am 11. März 1942 in der Tötungsanstalt Bernburg a. d. Saale ermordet. Die jüdische Gemeinde Gelsenkirchen erhielt am 26. März 1942 die Urne aus dem KZ Sachsenhausen und setzte sie auf dem jüdischen Friedhof bei.

Isidor Hirsch lebte nach seiner erfolgreichen Flucht nach Belgien zunächst in Brüssel, Rue Royal St. Marie 124. Er wird verhaftet und in der Kaserne Dossin in Mechelen/Malines ("SS-Sammellager für Juden") interniert. Am 11. August 1942 wird er nach Auschwitz deportiert und dort zu einem unbekannten Zeitpunkt ermordet. Sein Bruder Jakob, von Beruf Textilkaufmann, floh im Januar 1939 über Aachen nach Belgien.

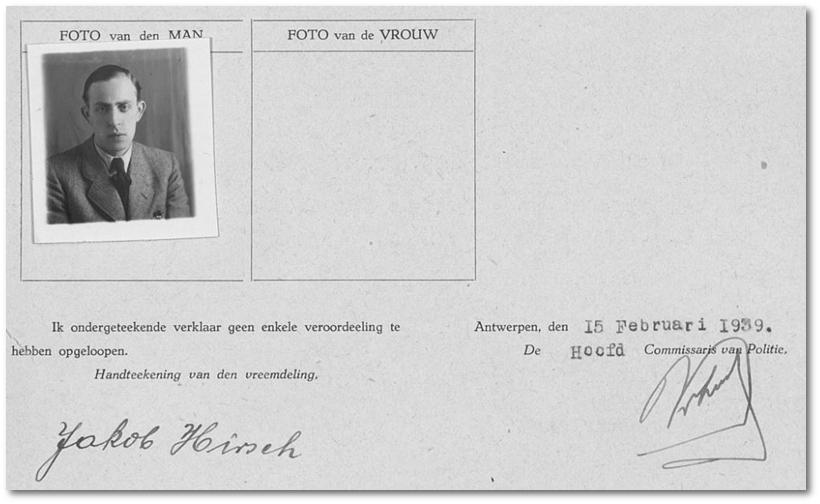

Abb.6: Ausschnitt, Jakob Hirsch wird von den belgischen Behörden in Antwerpen registriert.

Jakob Hirsch sollte Belgien bis zum 13. August 1939 wieder verlassen, da er weder über ein entsprechendes Visa noch einen gültigen Pass verfügte. Zu diesem Zeitpunkt war er nach eigenen Angaben schon im Besitz einer Einreisegenehmigung für Kuba, musste seine Abreise jedoch vor dem Hintergrund neuer Bestimmungen in Kuba verschieben. Verzweifelt bemühte er sich um die Gestattung, solange in Belgien bleiben zu dürfen, bis seine Abreise möglich werden sollte.7 Auch war er in Besitz eines bereits im Oktober 1938 in Berlin ausgestellten Visa für Paraguay, das Visa sollte jedoch nach neueren Bestimmungen zunächst vom Innenminister von Paraguay validiert werden. Wiederholt veruchte Jakob Hirsch, eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung für Belgien zu erhalten, um dort auf seine Ausreise warten zu können. Seine Hoffnung sollte sich jedoch nicht erfüllen, mit dem deutschen Überfall auf Belgien im Mai 1940 wurden die jüdischen Flüchtlinge, die als "feindliche Ausländer" galten, als eine der ersten Gruppen verhaftet und interniert.

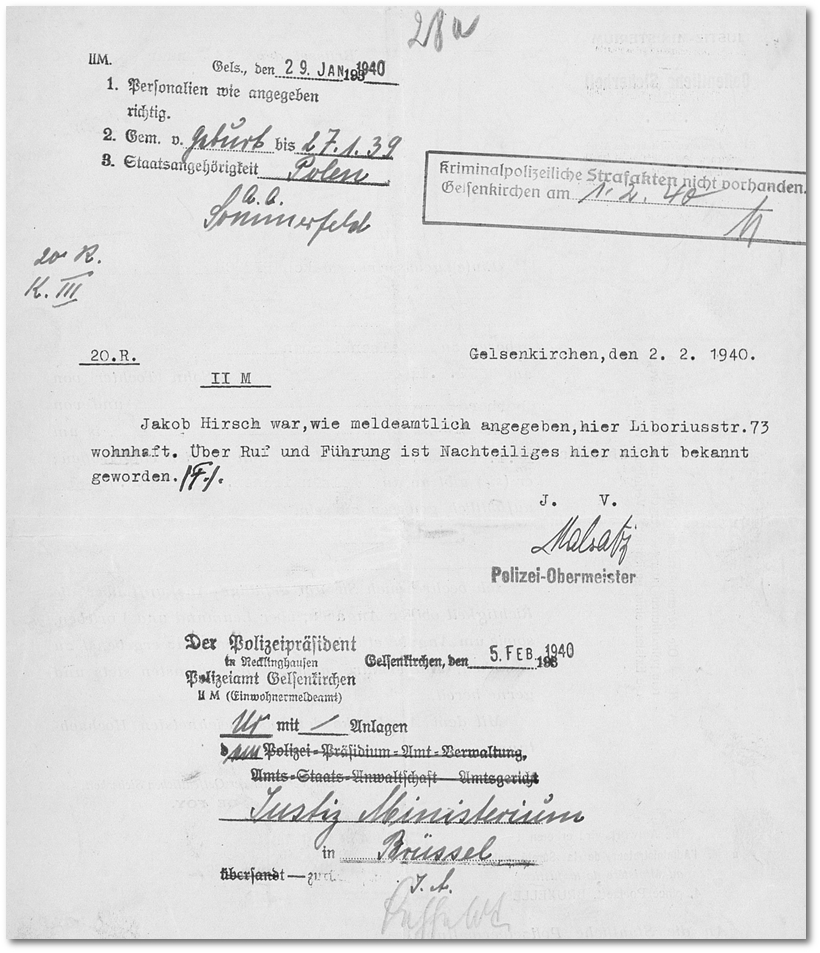

Abb.7: Das belgische Justizentrum stellt 1940 eine Anfrage nach Führung und letzte Meldeanschrift des Jakob Hirsch an die Gelsenkirchener Polizeibehörde

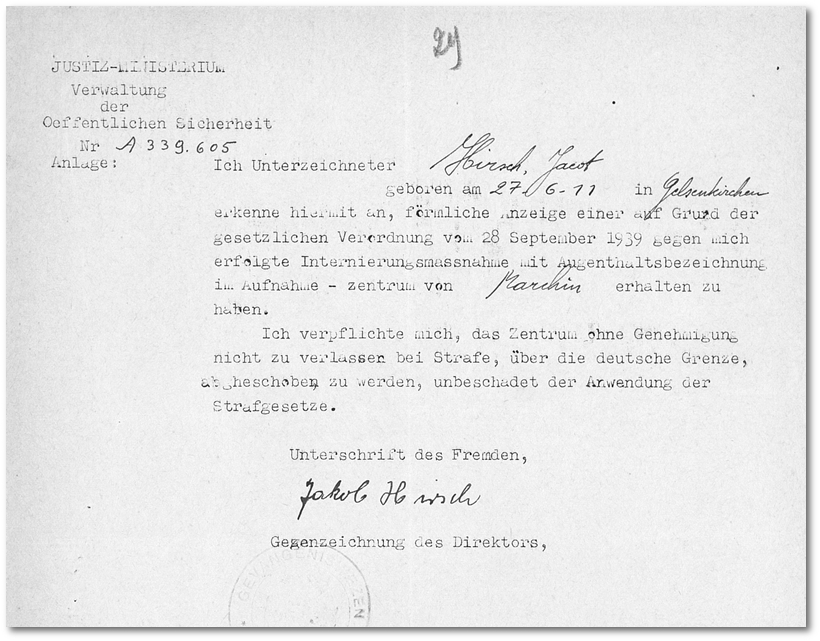

Abb.8: Jakob Hirsch wird im Flüchtlingslager Marchin interniert

Jakob Hirsch wurde dann in einem Flüchtlingslager in Marneffe/Marchin untergebracht, schließlich verhaftet und im "SS-Sammel- und Durchgangslager Mechelen/Malines" interniert. Am 4. August 1942 wurde er in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Jakob Hirsch wurde dort zu einem unbekannten Zeitpunkt ermordet.

Philipp Hirsch kehrte nach einem kurzen Aufenthalt in Dänemark - vermutlich im Zusammenhang mit seiner geplanten Alija (Einwanderung nach Palästina) in den frühen 1930er Jahren nach Gelsenkirchen zurück und floh dann im Juli 1936 nach Palästina. Philipp Hirsch erreichte am 13. Juli 1936 Haifa und wurde am 30. November 1939 eingebürgert.5 1963 lebte er in Haifa/Israel.

Die Patenschaften für diese Stolpersteine haben Thomas und Anette Risse übernommen.

Biografische Zusammenstellung: Andreas Jordan, Projektgruppe STOLPERSTEINE Gelsenkirchen. August 2025.

Quellen:

1: Datenbank der in den Jahren 1933 bis 1945 in Gelsenkirchen verfolgten Jüdinnen und Juden: Familie Eberhard Hirsch (Abruf 8/2025)

2: Yad Vashem, Testimony Masche Hirsch (Abruf 8/2025)

3: Wahlliste vom 16. November 1930 zur Gründung der liberalen jüdischen Synagogengemeinde

Wahlliste vom 16. November 1930 zur Gründung der liberalen jüdischen Synagogengemeinde

4: Franz-Josef Wittstamm, Spuren im Vest: Grete Jeckel (Abruf 8/2025)

5: Franz-Josef Wittstamm, Spuren im Vest: Philipp Hirsch (Abruf 8/2025)

6,7,8: Archives générales du Royaume Bruxelles / Algemeen Rijksarchief Brussel, Jakob Hirsch (Nr. A 339.605)

Gedenkbuch d. Bundesarchiv: Familie Eberhard Hirsch (Abruf 8/2025)

Mapping the Lives: Mapping the Lives (Abruf 8/2025)

Abbildungen:

1: Adressbuch Gelsenkirchen, Ausgabe 1939. Universität Münster; Kulturgut digital, https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/periodical/structure/2772400 (Abruf 8/2025)

2: Isidor Hirsch, Foto: Generalstaatsarchiv (Brüssel), Individuelle Ausländerakten; mit freundlicher Genehmigung.

3: Arolsen Archives, DocID: 10661831 (Eberhard Hirsch) https://collections.arolsen-archives.org/de/document/10661831 (Abruf 8/2025)

4: Zeitungsportal NRW, https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/titleinfo/7107980 (Abruf 8/2025)

5: Grabstein Familie Hirsch. Gelsenzentrum e.V., 2009

6,7,8: Archives générales du Royaume Bruxelles / Algemeen Rijksarchief Brussel, Jakob Hirsch (Nr. A 339.605)

Projektgruppe STOLPERSTEINE Gelsenkirchen, 8/2025, edit. 1/2026.

|

↑ Seitenanfang

|

|