STOLPERSTEINE GELSENKIRCHEN

Ausgrenzung erinnern

← STOLPERSTEINE Gelsenkirchen

|

HIER WOHNTE

HENDRYK MATUSZAK HENDRYK MATUSZAK

JG. 1882

AUSGEWIESEN SEPT. 1939

LUBLIN

ERMORDET

|

HIER WOHNTE

BERTA MATUSZAK BERTA MATUSZAK

GEB. GADY

JG. 1882

DEPORTIERT 1942

RIGA

ERMORDET

|

|

HIER WOHNTE

MAX MATUSZAK MAX MATUSZAK

JG. 1921

'POLENAKTION' 1938

BENTSCHEN / ZBASZYN

LUBLIN

ERMORDET

|

HIER WOHNTE

HERMANN MATUSZAK HERMANN MATUSZAK

JG. 1911

DEPORTIERT 1942

TRANSIT-GHETTO IZBICA

ERMORDET

|

|

HIER WOHNTE

IRMGARD MATUSZAK IRMGARD MATUSZAK

GEB. MARKUS

JG. 1920

DEPORTIERT 1942

TRANSIT-GHETTO IZBICA

ERMORDET

|

HIER WOHNTE

CHANA MATUSZAK CHANA MATUSZAK

JG. 1940

DEPORTIERT 1942

TRANSIT-GHETTO IZBICA

ERMORDET

|

HIER WOHNTE

BERL MATUSZAK BERL MATUSZAK

JG. 1941

DEPORTIERT 1942

TRANSIT-GHETTO IZBICA

ERMORDET

|

Verlegung 12. März 2023, Verlegeort: Bismarckstr. 56

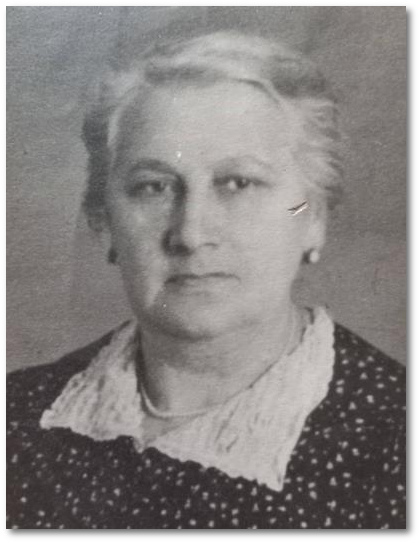

Abb.: Berta Matuszak, Gelsenkirchen

Hendryk Matuszak geboren am 30. Dezember 1882 in Kalisz / Polen war mit Berta, geborene Gady, geboren am 8. Oktober 1882 in Pabianice / Polen verheiratet.

Das Ehepaar Hendryk Matuszak hatte acht Kinder: Hermann, geboren am 27. Juli 1911 in Kalisz / Polen,

Frieda (Franja) geboren am 4. März 1913 in Kalisz / Polen (Später verheiratet mit Simon Schmerler),

Abraham, geboren am 20. Februar 1915 in Kalisz / Polen,

David, geboren am 24. Juli 1917 in Gelsenkirchen,

Fanny geboren 1. Dezember 1919 in Gelsenkirchen (Später verheiratet mit Simon Nachmani),

Max, geboren am 26. Dezember 1921 in Gelsenkirchen,

Cäcilie, geboren am 11. Mai 1923 in Gelsenkirchen (im Krieg verheiratet mit Hans Rosenheim, später in der ehemaligen DDR mit Eddy Schmidt und zuletzt mit Ewald Baumdick) und Adele , geboren 7. März 1927 in Gelsenkirchen (Später verheiratet mit Jakob Jungman). Die zum orthodoxeren Teil der Gelsenkirchener Juden gehörende Familie Matuszak hatte bereits vor der Machtübergabe an die Nazis im Jahr 1933 ihren Lebensmittelpunkt im Gelsenkirchener Ortsteil Bismarck. Diese so genannten „Ostjuden", von denen 1933 etwa 56.000 in Deutschland und hier besonders im Ruhrgebiet lebten, behielten aufgrund der gesetzlichen Regelungen in Nazi-Deutschland ihre dann ablaufende polnische Staatsangehörigkeit. Aufgrund der komplizierten Fragen um die Staatsangehörigkeit und die Erlangung von Ausreisegenehmigungen war es gerade dieser Gruppe von Juden oft kaum möglich, aus dem nationalsozialistischen Deutschland zu fliehen. Hinzu kamen die oftmals eher bescheidenen Lebensverhältnisse dieser Gruppe Menschen - kurz: es fehlten zumeist auch die finanziellen Möglichkeiten, um eine Flucht aus Nazi-Deutschland zu organisieren.

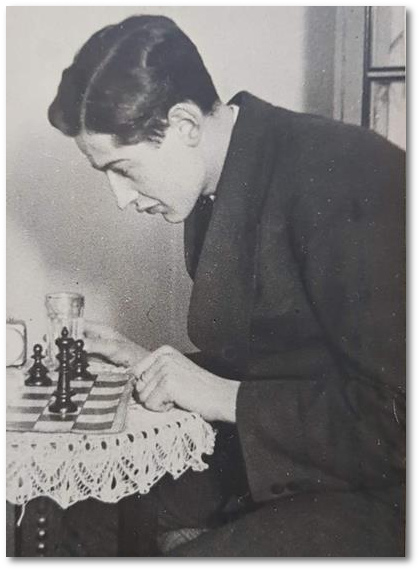

Abb.: Irmgard und Hermann Matuszak, handschriftlich auf der Rückseite: Unsere Verlobung 19.2.1939, Essen, Schlageterstr. 79

Die Recherche zu dieser Familie gestaltete sich zunächst schwierig, da in den Archivalien u.a. verschiedenste Schreibweisen des Nachnamens verzeichnet sind. (Für andere Familienmitglieder finden sich auch die Schreibweisen 'Matuschak' o. 'Matusiak'.) Ein entscheidener Hinweis kam von der Stadt Essen in Person von Frau Strehlen (Alte Symagoge Essen). Unsere Rechercheanfrage beim Stadtarchiv Essen zu Hemann Matuszak - von dem nur bekannt war, das er zu einem nicht bekannten Zeitpunkt von Gelsenkirchen Ende der 1930er Jahre nach Essen verzogen sein sollte - brachte den Hinweis auf Hermann 'Mahpiak', dessen Frau Irmgard, geborene Markus, geboren am 2. Juli 1920 in Essen und deren zwei Kinder Chana und Berl. Nach Abgleich von Geburtsdaten war klar, das es sich dabei um den gesuchten Hermann Matuszak und dessen Familie handelt.

Transportziel Izbica

Zur Vorbereitung der neuen Deportationswelle des Frühjahrs 1942 wurden mit Erlass vom 31. Januar 1942 durch das Reichssicherheitshauptamt detaillierte Angaben zur Zahl der in den einzelnen Gestapobezirken vorhandenen Juden angefordert. Aus Düsseldorf war daraufhin gemeldet worden, dass bei einer Gesamtzahl von 3547 Juden noch 1238 für eine "Evakuierung" in den Osten infrage kommen würden. Hiervon sollten 1000 Menschen ursprünglich nach Trawniki in den Distrik Lublin des Generalgouvernements deportiert werden. Das Transportziel wurde kurzfristig nach Izbica, etwa 150 km südöstlich von Trawniki gelegen, verlegt. Auch die geplante Zahl der Deportierten wurde nicht erreicht. In der Abgangsmeldung heißt es: "Am Mittwoch dem 22.4.1942, 11.06 Uhr, hat Transportzug Nr. Da 52 den Abgangsbahnhof Düsseldorf-Derendorf in Richtung Izbica mit insgesamt 941 Juden verlassen."

|

Die Einwohnermeldekarte der Familie Hermann Matuszak aus Essen verzeichnet zwischen dem 3. September 1939 und dem 21. April 1942 mehrere Umzüge im Stadtgebiet Essen, allerdings ohne Ehemann Hermann. Dieser lebte noch (zwangsweise) im Ghettohaus Hindenburgstr. 39 in Gelsenkirchen. Sein Zuzug nach Essen an die Anschrift der Ehefrau und den Kindern datiert auf den 11. September 1939. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Wohnungswechsel des Ehepaares Hermann Matuszak und ihrer beiden Kinder bereits verfolgungsbedingt und zwangsweise stattfanden. Für einige Zeit vor der Deportation lebte Hermann und Familie an der Wiesenstr. 58 in Essen. In der Schreibweise 'Mahpiak' finden sich diese vier Menschen auf einer Deportationsliste ab Düsseldorf am 22. April 1942, Zielort des Deportationstransportes: das Transit-Ghetto Izbica, etwa 55 km südöstlich von Lublin. Hermann und seine Familie gehörten nicht zu den Überlebenden.

Mit dem nun vorhandenen Wissen um die Schreibweise des Nachnamens haben wir eine dezidierte Rechercheanfrage an die Arolsen Archives gestellt. In den alphabetisch-Phonetisch geordneten Zentralen Namenskartei der Arolsen Archives konnten so Dokumente aufgefunden werden, die weitere Stationen der Lebens- und Leidenswege von Angehörigen der Familie Matuszak aufzeigen, die bisher im Dunkeln lagen. Auch der Überlebende Abraham Matuszak hatte bereits am 2. Januar 1956 beim damaligen ITS (heute Arolsen Archives) nach seinen Angehörigen nachgefragt, der Brief liegt in Kopie vor. Seinerzeit konnte zu den Gesuchten keine Unterlagen aufgefunden werden.

Lediglich eine ältere Suchanfrage zu Max Matuszak von seiner Schwester Frieda (Franja), seinerzeit in England lebend, lag bei den Arolsen Archives vor. Später lebte Frieda in New York, sie starb am 31. Januar 2010 in Brooklyn/NY.

Abb.: Hermann Matuszak war ein hochtalentierter, begeisterter Schachspieler. Auch heute noch hat das Schachspielen in den nachfolgenden Generationen der Familie Matuszak eine große Bedeutung.

Hermann, ältester Sohn von Hendryk und Berta Matuszak heiratete am 22. Juni 1939 in Essen Irmgard Markus. Das Ehepaar hatte zwei in Essen geborene Kinder, die am 8. Mai 1940 geborene Chana und den am 10. Juli 1941 geborenen Berl. Von Hermann Matuszak wissen wir, das er ein begeisterter Schachspieler war. Er war beim Turn- und Sportklub Hakoah im RjF/Schild Gelsenkirchen, mit der Gründung der Abteilung Schach im Frühjahr 1934 aktiv, steigerte seine organisatorischen und nachwuchsfördernden Aktivitäten besonders in den nachfolgenden Jahren. Bis zur Auflösung des Sportclubs im September 1938 setzte er sich besonders für Schachbegeisterte Jugendliche ein. Auch seine Schwester Fanny war als Leichtathletin (Jugend) in diesem Verein aktiv, ebenso einer der Brüder Matuszak, der dort Tischtennis spielte. Fanny konnte - wie ihre Schwester Frieda - nach England fliehen, emigrierte später nach Israel. Sie starb 2001 in Jerusalem

Abb.: Der Turn- und Sportklub Hakoah Gelsenkirchen gründete sich um die Jahreswende 1924/25. Die Schachabteilung des Klubs gründete sich im Frühjahr des Jahres 1934. Das Foto zeigt eine Partie Simultanschach.

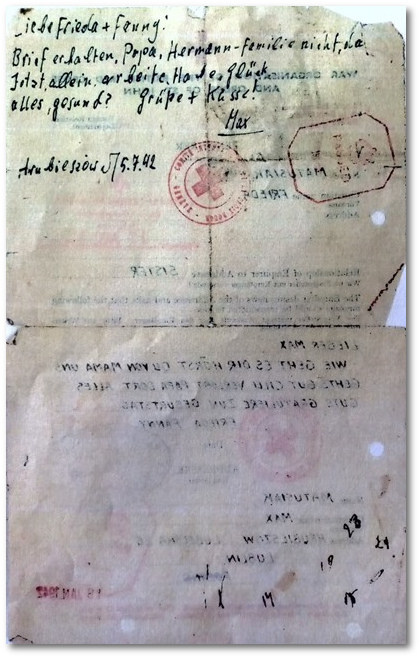

Abb.1: Rotkreuzbrief von Max Matuszak, geschrieben 5.7.42

Max Matuszak wurde im Zuge der so genannten "Polenaktion" Ende Oktober 1938 nach Bentschen/Zbaszyn deportiert und in der Folge im besetzten Polen ermordet. Sein letztes Lebenszeichen ist ein Rotkreuzbrief, den er an seine Schwestern Frieda und Fanny richtete: "Brief erhalten, Papa, Hermann-Familie nicht, da jetzt allein, arbeite. Habe Glück, alles gesund? Grüsse + Küsse. Max" - datiert sind diese Zeilen auf den 5. Juli 1942. Absendeort: Hrubieszow.

Dem vorausgegangen war ein Brief, den seine Schwester Frieda ihm unter dem 24. Februar 1941 geschrieben hatte: "Lieber Max. Wie geht es Dir? Hörst Du von Mama. Ich von niemand. Fanny mir gehts gut. Halte aus. Frieda." Frieda gibt als Empfängeranschrift an: Max Matusiak, Hrubieszow, Lubelska 26, Poland. Handschriftlich vermerkt: G.G. Distr. Lublin. (Anm. d. Verf.: G.G. = Generalgouvernement, deutsch besetzte Gebiete Polens im Zweiten Weltkrieg).

Ein weiterer, undatierter Rotkreuzbrief von Max mit enthält keine weiteren Angaben, lediglich den einen Satz: "Liebe Frieda und Fanny. Mir gehts gut hore von Mama erhalte Packchen, Papa hier Lebt wohl Max". Es kann als gesichert gelten, dass Hendryk Matuszak im Distrikt Lublin ermordet wurde.

Die von Max Matuszak angegebene Anschrift in Hrubieszów lässt sich derzeit keiner Haftstätte zuordnen, es gab dort von Sommer 1940 bis 7. September 1943 ein Zwangsarbeitslager für Juden (Organisation Todt). Gleichwohl wurde zwischen Sommer 1940 und Juni 1942 in Hrubieszów ein Besatzungsghetto gebildet. Im Juni 1942 wurden rund 3.000 Juden aus dem Ghetto zusammengetrieben, einige in der Stadt ermordet und die meisten in das Vernichtungslager Sobibor gebracht, wo sie alle ermordet wurden. Die zweite Deportation aus Hrubieszów fand am 28. Oktober 1942 statt, als 2.500 Juden nach Sobibor deportiert und ermordet wurden.

|

Eine Abschiebung von Hendryk Matuszak nach Bentschen/Zbaszyn im Oktober 1938 lässt sich auf Basis der Quellenlage nicht nachweisen, jedoch auch nicht ausschließen. Einigen wenigen der Ausgewiesenen wurde die Rückreise ins Reichsgebiet gestattet, vielleicht war Hendryk Matuszak darunter. Dann kann es als gesichert gelten, dass Hendryk Matuszak spätestens in den Tagen nach dem deutschen Überfall auf Polen (1. September 1939) als so genannter "Feindlicher Ausländer" endgültig nach Polen ausgewiesen worden ist. Nach diesem Datum verlieren sich die Spuren der meisten Ausgewiesenen in einem der unzähligen Gettos, die kurz danach im ganzen Land von den deutschen Besatzungsbehörden errichtet wurden. Auch über das weitere Schicksal von Hendryk Matuszak nach der Besetzung Polens ist fast nichts bekannt. Bisherige Bemühungen um Auskunft über seine etwaige Überstellung in eines der vielen Gettos und die genauen Umstände seiner Ermordung verliefen bisher erfolglos.

Frieda Matuszak soll in letzter Minute von Rabbi Selig Auerbach aus dem Abschiebetransport nach Bentschen (Zbaszyn) geholt worden sein mit dem Versprechen, dass sie sofort nach Belgien auszuwandert. Tatsächlich konnte sie stattdessen 1939 nach England fliehen und so Überleben.

Die Familienmitglieder Berta, Abraham, Adele, Cäcilie und Hermann Matuszak mussten dann zwangsweise in eines der Gelsenkirchener Ghettohäuser ('Judenhäuser') an der damaligen Hindenburgstr. 39 (Heute Husemannstr.) ziehen. Dort sind die Genannten am Stichtag der Volkszählung, dem 17. Mai 1939 gemeldet gewesen. Hendryk Matuszak lebte zum Stichtag der Volkszählung an der Karl-La-Force-Str.12.

Die Fahrt der Dora / Alija Bet

Neben der offiziellen und damit limitierten Einwanderung nach Palästina, setzten zionistische Organisationen ab Ende der 1930er Jahre verstärkt auch auf illegale Einwanderungsmöglichkeiten. Organisiert wurde das Ganze vom Mossad Alija Bet. Einer der ersten Transporte dieser Art aus Westeuropa war die Fahrt des Dampfers 'Dora', der im Juli 1939 aus den Niederlanden nach Palästina fuhr. Viele der Passagiere waren deutsche Chaluzim, die in den Niederlanden ihre Hachschara absolviert hatten."

|

Bruder David Matuszak gelang zu einem nicht bekannten Zeitpunkt die Flucht nach Holland. Zunächst lebte er kurze Zeit in Deventer (De Deventer Vereniging), dann in einer Jugendherberge in Assumburg (Heemskerk/NL). Er wurde dann mit dem Bus nach Amsterdam gebracht und ging an Bord des Dampfers Dora. Der Mossad-Agent Shmarya Zameret hatte in Juli 1939 in Holland die DORA unbemerkt mit fast 500 aus Deutschland geflohenen Juden beladen können. Am 12. August 1939 gelang dem Schiff die Landung bei Herzlia/Palästina. David Matuszak kehrte später nach Deutschland zurück, lebte in Köln. Er starb am 26. April 2004 in Köln.

Abraham Matuszak wollte sich im Juli 1939 im neu gegründete, so genannte Hachschara-Kibbuz Paderborn, Grüner Weg auf ein Leben in Palästina vorbereiten. Doch die Nazis waren schneller. Am 10. September 1939 wurde er als "feindlicher Ausländer" in Paderborn verhaftet, zunächst im Gerichtsgefängnis Paderborn, dann im Polizeigefängis Hamm inhaftiert und im Februar 1940 nach Sachsenhausen deportiert, wo er als Zugang am 3. Februar 1940 registriert wird. Er wird dann in das KZ Groß-Rosen überstellt, kommt in das Außenlager Geppersdorf (Heutiger Ortsname: Milęcice (PL)). Bei einer Selektion von Arbeitsunfähigen Häftlingen, die zur "Sonderbehandlung 14f13" in die Heil- und Plegeanstalt Bernburg a. d. Saale überstellt wurden, gilt er als "voll arbeitsfähig" und entkommt so der geplanten Ermordung in der Tötungsanstalt Bernburg. Am 16. Oktober 1942 wird Abraham Matuszak nach KL Auswitz überstellt. Am 11. April 1945 wird er als Zugang im Kdo. Brünnlitz registriert, wird auf der Häftlingsliste des KL Groß-Rosen/Kdo Brünnlitz v. 18. April 1945 genannt. Am 8. Mai 1945 wird Abraham Matuszak in Brünnlitz befreit. Er stand auf "Schindlers Liste" und wurde in am 8. Mai 1945 im Arbeitslager Brünnlitz (Unter Kontrolle des KZ Groß-Rosen) befreit. Nach einigen Monaten Aufenthalt in Holland kehrte er 1946 nach Gelsenkirchen zurück, hier starb Abraham Matuszak am 6. Juni 1996.

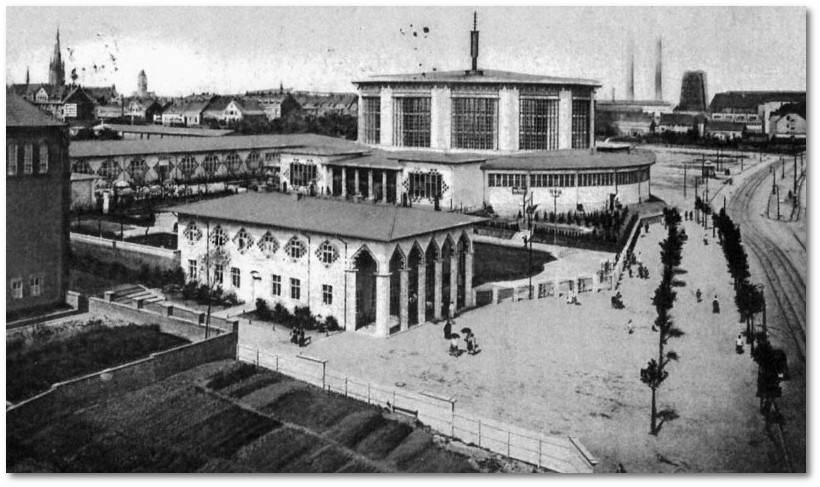

Abb.: Die Ausstellungshalle am Wildenbruchplatz, im Januar 1942 von den Nazis als temporäres Sammellager für die Deportationen jüdischer Menschen von Gelsenkirchen nach Riga genutzt.

In Gelsenkirchen werden mit dem Jahreswechsel 1941/42 organisatorische Vorbereitungen seitens der NS-Verfolgungsbehörden für den ersten Deportationstransport Gelsenkirchener Jüdinnen und Juden nach Riga getroffen. Am 27. Januar 1942 ging dieser Transport vom Gelsenkirchener Güterbahnhof ab. Zuvor wurden die von der anstehenden Deportation Betroffenen in einem temporären 'Judensammellager' in der Ausstellungshalle am Wildenbruchplatz gesammelt. Darunter war auch Berta Matuszak. Es ist davon auszugehen, das Berta bei der endgültigen Auflösung des Ghettos Riga (1.-2. November 1943) allein vor dem Hintergrund ihres Alters als "nicht Arbeitsfähig" ermordet wurde. Adele Matuszak wurde mit Schwester Cäcilie (Cilli) und Mutter Berta von Gelsenkirchen am 27. Januar 1942 nach Riga deportiert. Berta wurde in Riga ermordet. Mit Auflösung des KZ Kaiserwald in Riga und seinen Außenkommandos im August 1944 wurden Adele und Cäcilie weiter nach dem KZ Stutthof verschleppt. Adele erlebte ihre Befreiung, heiratete im DP Lager Fürth Jakob Jungman aus Lodz/Polen. Da bereits Bruder Abraham (oder Abi) Matuszak nach seiner Befreiung (vorrübergehend)in Enschede lebte, sind Adele und Jakob von Fürth nach Enschede gegangen. Dort lebte sie bis zu ihrem Tod im Dezember 2019. Cäcilie (Cilly), geborene Matuszak, verheiratet mit Hans Rosenheim, erlebte ebenfalls ihre Befreiung. Ihr Ehemann hingegen wurde im KZ Salaspils (Riga) ermordet. Sie lebte später in der ehemaligen DDR, starb am 3. Oktober 1969 in Ost-Berlin.

Ihre Namen kehren zurück

|

Abb.2: Berta Levie-Jungman 2022 in Gelsenkirchen. Gemeinsam suchten wir den damaligen Standort des so genannten "Judensammelagers" am Wildenbruchplatz auf, an dem heute eine von Gelsenzentrum e.V. initiierte Gedenkatfel an Leid, Verfolgung und Ermordung unschuldiger Menschen erinnert.

Heute, 67 Jahre später, können Lebens- und Leidenswege der Familie Hendryk Matuszak zumindest erhellt werden und die teilweise fehlerhaften Angaben und Überlieferungen in verschieden Quellen nachgeschärft werden. Doch letzte Gewissheit über die konkreten Leidens- und Todesorte von Hendryk, Max und Hermann Matuszak fehlen weiterhin.

"Die meisten dieser Menschen haben keine Grabsteine. Für die Angehörigen ist es sehr wichtig, den Namen zurückzubringen. Dann haben sie einen Ort der Erinnerung", sagte der gelernte Bildhauer Gunter Demnig in einem Interview mit dem WDR. Seine Stolpersteine werden in der Regel vor den ehemaligen Wohnhäusern der Verfolgten in das Gehwegpflaster eingelassen. Die Stolpersteine, die bald an Familie Matuszak erinnern, sind in enger Abstimmung mit Berta Levie-Jungman realisiert worden. Berta ist die Tochter von Adele Jungman, geborene Matuszak. Adele starb am 17. Dezember 2019 in Enschede/NL. Es ist Berta Levie-Jungmans ausdrücklicher Wunsch, dass Stolpersteine für ermordete Angehörige der Familie Hendryk Matuszak in Gelsenkirchen verlegt werden - so wird die Familie im Gedenken symbolisch wieder zusammengeführt - an dem Ort, der einmal der Mittelpunkt ihrer Lebenswelt war, bevor sich der zumeist tödliche Rassenwahn der Nazis ungehemmt seine Bahn brach.

Wir danken Berta Levie-Jungman, mit ihren detaillierten Angaben zur Familiengeschichte Matuszak konnten aus verschiedesten Quellen stammende Unklarheiten ausgeräumt und auch fehlerhafte Angaben in den Darstellungen korrigiert werden.

|

Schweigende Öffentlichkeit: Antisemitismus in Gelsenkirchen

Abb. 3: Schändung der Grabstätte Matuszak auf dem jüdischen Friedhof Ückendorf in Gelsenkirchen, 1992. Im Herbst des Jahres 1992 wurden auch die jüdischen Friedhöfe in Buer und Bulmke geschändet, ein Brandanschlag auf das jüdische Gemeindehaus Gelsenkirchen an der Von-Der-Recke-Str. 9 verübt. Auch wurde die Tür der Trauerhalle des jüdischen Friedhofs in Ückendorf in Brand gesetzt. Proteste aus der Stadtgesellschaft blieben seinerzeit fast gänzlich aus.

|

Quellen:

Arolsen Archives

Ebda. 11677722, Transportbuch des Polizeigefängnisses Hamm, 1.9.38-304.40 (Nordrheinwestfälisches Staatsarchiv, Münster

Ebda. 4094923, Zugangsliste des KL Sachsenhausen vom 3. Februar 1940 (Archivhauptverwaltung beim Ministerrat der UdSSR, Moskau)

Ebda. 140919, Zugänge im KL Groß-Rosen/Kdo. Brünnlitz (Herr Pemper, Augsburg)

Stadtarchiv Essen

Alte Synagoge Essen

Gedenkbuch Bundesarchiv

Deportationslisten jüdische Kultusgemeinde Gelsenkirchen

Volkszählung 1939, www.mappingthelives.org

Yad Vashem

Peiffer, Lorenz: Jüdischer Sport und Sport der Juden in Deutschland, Juli 2020

https://spurenimvest.de/2020/10/19/matuszek-franja/

https://spurenimvest.de/2022/10/01/matuszak-abraham/

Mapping the Lives - Ein zentraler Erinnerungsort für die Verfolgten in Europa 1933-1945: https://www.mappingthelives.org (Abruf 1/2023)

David Matuszak, http://danielabraham.net/tree/related/dora/ (Abruf 1/2023)

https://www.dutchjewry.org/drieluik/de_deventer_vereniging/ (Abruf 1/2023)

https://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/ksp/schwarzmeer/juden_flucht_schiffe.htm (Abruf 1/2023)

Abbildungen:

[1+3] Privatbesitz Berta Levie-Jungman, mit freundlicher Genehmigung

[2] Gelsenzentrum e.V.

|

Stolpersteine für Hendryk, Berta, Hermann, Irmgard, Chana, Berl und Max Matuszak, verlegt am 12. März 2023 in Gelsenkirchen

Aussage Abraham Matuszak

Update 16. Oktober 2023: Abraham Matuszaks Sohn Hendryk hat uns jüngst ein Konvolut Unterlagen und Fotos aus dem Nachlass seines Vaters zur Verfügung gestellt. Darunter befindet sich auch eine Aussage von Abraham Matuszak aus dem Jahr 1981, deren Abschrift wir hier mit freundlicher Genehmigung wiedergeben. Aus dem Nachlass ist auch der untenstehende Zeitungsartikel aus dem Jahr 1994:

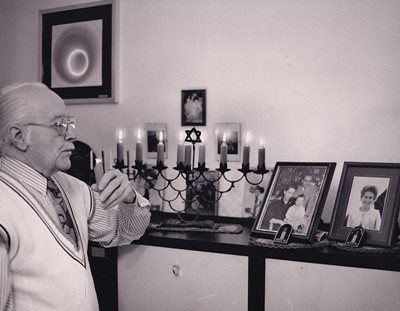

Abb.: Abraham Matuszak 1994 in Gelsenkirchen.

Am 23.07. 1981 gab in Oswieciem Abraham Matuszak geb. 20.02. 1915 in Kalisz (Polen), wohnhaft in D-4650 Gelsenkirchen, Von der Recke-Str. 9, Bundesrepublik Deutschland, ehemaliger Häftling der Konzentrationslager Sachsenhausen (Häftlingsnummer 16602), KL Gross-Rosen ( Häftlingsnummer 1165), KL Auschwitz III -Monowitz (Häftlingsnummer 68240), über die Geschichte der oben erwähnten Konzentrationslager, besonders über die Evakuierung des KL Auschwitz III-Monowitz im Januar 1945 folgendes zu Protokoll:

"Ich, Abraham Matuszak, geboren am 20. Februar 1915 in Kalisz/Polen, kam als drei Monate alter Säugling mit meinen Eltern nach Gelsenkirchen/Deutschland. Dort wohnte ich bis zu meiner Verhaftung im Jahre 1939. Da ich politisch in der Sozialdemokratischen Partei tätig war und meine Eltern nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten ihr Geschäft aufgeben mußten, war mir ein Studium nicht möglich. Außerdem war es für Juden nicht möglich, einen gewünschten Beruf zu erlernen. Durch meine politische Tätigkeit in der Sozialistischen Arbeiterjugend und später in der Sozialdemokratischen Partei, wurde ich von SS-Leuten, die mir von früher her bekannt waren, gesucht. Deshalb war ich ständig unterwegs und besuchte meine Eltern nur gelegentlich. So auch am Abend vor der 'Reichskristallnacht'. Als ich mitbekam, was geschehem war, wollte ich versuchen, von Aachen aus über die Grenze nach Belgien zu kommen. In Aachen hielt ich mich im Schloßhotel, dessen jüdischer Besitzer in der 'Reichskristallnacht' verhaftet und nach Sachsenhausen gebracht worden war, zusammen mit vielen jüdischen Flüchtlingen auf. Diese wollten alle nach Holland, da es hieß, Holland hätte die Grenze geöffnet, was aber nicht stimmte. Inzwischen waren die Nazis in Österreich einmarschiert; deshal kamen weitere jüdische Flüchtlinge nach Aachen, die ebenfalls über die holländische Grenze wollten. Ein Schmuggler, zu dem ich Kontakt hatte, und der, wie sich später herausstellte, ein Gestapo-Mann war, brachte gegen Bezahlung einige Flüchtlinge illegal über die Grenze.

Eine jüdische Familie aus Wien bat mich, sie mit über die Grenze nach Belgien zu nehmen. Der Gestapo-Mann, zu dem ich wieder Kontakt aufgenommen hatte, wollte uns bis zum Grenzübergang Kaltenherberge bringen. Wir kamen nicht durch die Kontrolle, da keine weiblichen Kontrolleure anwesend waren. Deshalb mußten sie nach Aachen zurück.

Mit dem Sohn der Wiener Familie, der schon in Brüssel war, war ein Treffpunkt ausgemacht worden, an dem wir aber nicht zu der verabredeten Zeit sein konnten. Durch den großen Zeitverlust, da wir ja erst nach Aachen zurück mußten, kamen wir, in der Dunkelheit an die Grenze und irrten umher bis uns ein deutscher Bauer fand, uns mit in sein Dorf nahm und uns sagte, daß er der Gestapo melden müsse, daß er uns gefunden habe. In dem Dorf wurden wir gut verpflegt und dann von der Gestapo abgeholt und nach Aachen gebracht. Nach einigen Tagen wurden wir wieder entlassen; mit der Auflage, das Sperrgebiet innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Sonst würden wir ins KZ kommen. Ich fuhr nach Gelsenkirchen zu meinen Eltern. Da ich dort aber nicht bleiben konnte, sah ich für mich als letzten Ausweg das Umschulungslager für Palästina in Paderborn, das mit offizieller Genehmigung des Reichssicherheitshauptamts eingerichtet worden war. Es stand aber unter der Kontrolle der Gestapo Paderborn. Dort wurde ich verhaftet, kam nach einiger Zeit ins Zuchthaus nach Hamm und von dort aus wiederum nach einigen Wochen nach Berlin Alexanderplatz, wo sich der Sammelpunkt für den Abtransport ins KZ befand. Ich kam Ende 1939 in das KZ Sachsenhausen. Nachdem wir durch den Eingang mit der Überschrift "Arbeit macht frei" gegangen waren, mußten wir vor dem Aufnahmeblock den ganzen Tag strammstehen. Am Abend kamen wir dann zur Entlausung, unsere Haare wurden geschoren, wir mußten duschen, wurden entkleidet und dann auf verschiedene Blocks verteilt. Ich erhielt die Häftlingsnummer 16602.

Zufällig kam ich in den Block, in dem auch Fredy Diamant war, den ich schon von früher her aus Gelsenkirchen kannte. So fühlte ich mich gleich nicht mehr so fremd. Anfang 1941 kamen russische Kriegsgefangene ins Lager, die dort erschossen wurden. Ende 1941 sollte ein Transport nach Neuengamme gehen. Nach den Erzählungen sollte es dort wie im Paradies sein; deshalb meldete ich mich freiwillig. In Berlin erfuhren wir dann, daß unser Transport nicht nach Neuengamme, sondern nach Groß-Rosen ging. Von Groß-Rosen wußten wir schon, daß sich dort Steinbrüche befanden, in denen hart gearbeitet werden mußte. Dies hatten wir von 'Muselmännern' erfahren,die von dort nach Sachsenhausen gekommen waren. Die Anzahl der Menschen, die in den Steinbrüchen umgekommen sind, konnte durch neue Transporte kaum aufgefüllt werden. Nach unserer Ankunft in Groß-Rosen mußten wir uns aufstellen, es kam der Lager-Capo, der fast soviel Macht wie ein Kommandant besaß. Er befragte die Einzelnen, wo sie herkämen, und es stellte sich heraus, daß er auch aus Gelsenkirchen war, was sich für mich sehr günstig auswirkte. Denn ich brauchte nicht in den Steinbrüchen zu arbeiten, sondern wurde einem anderen Capo-Mann ( auch ein BVer ) unterstellt. Ich mußte dann für ihre Verpflegung sorgen, wodurch ich Gelegenheit hatte, immer etwas beiseite zu schieben und anderen Häftlingen zuzustecken.

Für den Ausbau des Lagers mußten die Häftlinge abends Steinblöcke aus den Steinbrüchen mit ins Lager bringen. Wenn es hieß:"Christen einrücken!" mußten die Juden noch weiterarbeiten.

Nach einem Dreivierteljahr ereignete sich folgendes: Als wir eines abends zurückkamen, lag in der Schreibstube im Block ein Zettel, auf dem stand:" Häftling -Nr. .... im Krankenbau melden!" Der betreffende Häftling kam aber nie wieder zurück. So ging es circa drei Wochen lang. Wir wurden immer weniger. Wir hatten einen Häftling unter uns, der versucht hatte, aus den Steinbrüchen zu fliehen. Strafkompanien gab es nicht, weil jeder Häfltling zur Arbeit nötig war; deshalb wurden solche Häftlinge mit einem roten Punkt besonders gekennzeichnet. Inzwischen hatte unser Lager einen neuen Lagerkommandanten bekommen, den man auch mal ansprechen konnte - je nach dem, wie er gelaunt war. Wir überlegten, was wir gegen das Verschwinden von Häftlingen tun könnten. Als Lagerkalfaktor hatten wir einen alten Wiener, der auch bei der SS beliebt war. Den beauftragten wir, dem Rapportführer Bartsch zu sagen, daß morgen um 10 Uhr ein Schuß fallen würde. Das hieß, daß jemand versuchen würde, durch die Postenkette zu gehen. Da sich für diese Aufgabe niemand freiwillig meldete, wurde durch das Los entschieden. Und es fiel auf den Häftling mit dem roten Punkt. Er nahm um 10.00 Uhr eine Zigarette, ging zum Posten und ließ sich Feuer geben und ging dann weiter durch die Postenkette. Der Posten war zunächst sehr verdutzt, aber unser Vorhaben klappte. Es fiel der Schuß und im Lager heulten Punkt 10.00 Uhr die Sirenen. Der Rapportführer erinnerte sich daran daß ihm ja schon gesagt worden war, daß um 10.00 Uhr ein Schuß fallen werde. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet. Damit hatten wir erreicht, daß wir das Verschwinden der Häftlinge in dem Krankenbau vorbringen konnten.

Es wurde eine Untersuchung des Krankenbau eingeleitet, bei der sich herausstellte, daß der Arzt solche Häftlinge aussuchte, die goldene Brücken bzw. goldene Zähne hatten. Diese Häftlinge wurden abgespritzt, und ihnen wurden die Goldzähne herausgebrochen. Bei der Durchsuchung des Krankenbaus wurde eine Kiste mit dem Gold gefunden. Der Arzt wurde sofort an die Front versetzt.Hinrichtungen habe ich in Groß-Rosen nicht erlebt, aber in Sachsenhausen. Dort wurde ein polnischer Offizier, dem es gelungen war, mit Hilfe einer Holzleiter den elektrischen Zaun zu überklettern, öffentlich gehenkt.

Im Oktober 1942 kam ich mit circa 20-30 weiteren Juden nach Auschwitz. So unglaublich es klingen mag-, wußten wir eine (kleine Gruppe, die zum Widerstand gehörte) schon über Auschwitz und auch über den Frontverlauf Bescheid. Wir hatten Radiogeräte und Landkarten. Höss war uns schon von Sachsenhausen her bekannt, obwohl ich dort keinen Kontakt mit ihm hatte. Von Groß-Rosen aus wurden wir mit dem Zug im Gefangenenwagen nach Auschwitz transportiert. Dort kamen wir im Stammlager auf den Block 11. Auf dem freien Platz neben Block 11 mußten wir uns ausziehen, und nach 2 Stunden wurden wir in ein Zimmer gebracht, in welchem man uns die Nummern ab 68000 eintätowierte. Danach wurden wir eingekleidet.

Wir blieben circa 2 Wochen im Block 11. Die Schreie, die wir dort immer wieder hörten, setzten uns nervlich sehr zu. Wir waren dann sehr froh, daß unsere Gruppe geschlossen zum weiteren Aufbau des Lagers Buna, das von den I.G. Farben geplant war, eingesetzt wurde, Denn nun hatten wir die Hoffnung, uns könne nicht mehr viel passieren. Dorthin wurden wir mit Lastwagen gefahren.

In Buna standen erst vier bis sechs Baracken. Vor uns waren schon einige aus dem Stammlager dort, die allerdings keine Juden, sondern größtenteils Grüne (Berufsverbrecher) waren. Kurz nach uns (2 bis 3 Tage später) traf dann schon ein weiterer Transport aus Buchenwald ein. Der Kontakt unter den alten Häftlingen mit den Nummern 68000, 69000, die sich von früher her kannten, war sofort wieder da.

Im Vergleich zu den anderen Lagern ging es uns in Buna besser. Hier wurde mehr auf Sauberkeit geachtet; es durfte offiziell im Lager nicht geschlagen werden. Aber es mußte so seinen normalen Gang gehen - im Laufschritt. Nicht im Werk, außer, wenn SS-Kontrolle war. Im Winter wurde in unseren Baracken etwas geheizt. Zunächst war ich einem Arbeitskommando zugeteilt, welches für die Leipziger Firma LEISER, die in Buna gearbeitet hat, Eisengeflechte zur Befestigung der Fundamente anfertigen mußte. Wir hatten zwar Schutzhandschuhe, .die aber nicht lange hielten. Trotzdem war diese Arbeit -vor allem im Winter- gegenüber anderen Arbeitskommandos, wie z.B. Ausschachten, noch erträglich. Hier war ich einige Jahre dabei, und als meine Kräfte nachließen, kam ich in das Kalkulationsbüro im Gaswerk zusammen mit Hans Sprung. Das war unsere Rettung. Dort kamen wir mit russischen Zivilisten, meist Studentinnen aus Wladiwostock, die zwangsverpflichtet waren, zusammen. Obwohl diese selbst nicht viel zu essen hatten, steckten sie uns immer wieder etwas zu. In den Büros wären wir vor den Kontrollen der SS, die dort nicht durchgeführt werden durften, sicher.

Die Hauptsache für den Widerstand bestand darin, im Werk selbst Verbindungen zu den polnischen Zivilisten aufzunehmen.Heinrich Eigener vom Elektriker-Kommando war bei ihnen sehr bekannt. Dadurch hatte er immer etwas, was er den anderen Häftlingen zustecken konnte. Der Widerstand bemühte sich hauptsächlich, die alten Häftlinge, die schon fünf bis sechs Jahre dabei waren, nach Möglichkeit zu retten.

Heinrich Eigener und Kurt Posener hatten auch Verbindungen zum Stammlager und damit die Mölichkeit, an die verschiedensten Sachen, wie Schuhe, Bekleidung, Medikamente, Schnaps, Brot usw. zu kommen. Es wurden zwar Zivilisten geschnappt, aber wer der eigentliche Organisator des Widerstandes zu Buna war, wußte niemand. Die Sachen, die man organisiert hatte, wurden auch zur Bestechung der SS und Blockführer benutzt.

Nathan Weißmann, Leo Diamant und Grossfeld, die versuchen wollten, zu fliehen, deren Plan aber verraten wurde, wurden verhaftet und zum Tode durch den Strang verurteilt. Die Hinrichtung, zu der alle Häftlinge antreten mußten, fand auf dem Appellplatz statt. Für die Hinrichtung waren die Wachen auf den Türmen und die auf dem Lagerplatz verdoppelt; der Appellplatz selber war von SS-Leuten mit MPs umstellt, weil wohl Unruhen befürchtet wurden. Der Capo des Kabelkommandos, der holländische Marineoffizier Jupp Schnell, wurde vom dem Wieczorek nach vorne gerufen und beauftragt, die Fallklappen wegzuziehen. Dieses wurde aber von ihm verweigert, was eigentlich unmöglich erschien, aber trotzdem akzeptiert wurde. An seiner Stelle mußte dieses dann von einigen "Grünen" gemacht werden. Grossfeld rief den Häftlingen noch zu:"Kopf hoch, Kameraden; wir sind die letzten!". Nathan Weißmann rief: "Es lebe die Freiheit!". Leo Diamant kam nicht mehr dazu, noch etwas zu rufen. Nachdem wir einige Zeit auf dem Appellplatz stillgestanden hatten, mußten wir blockweise an der Hinrichtungsstelle vorbeigehen.

Dann, im Juni oder Juli 1944 kam an einem schönen Sonntag (wir als Bürokräfte mußten nicht arbeiten) der erste Bombenangriff. Ich saß mit meinem Freund Heinz Strunk auf einer Bank vor der Baracke,und wir beobachteten die Flieger. Die Bomben - meist Kettenbomben - trafen genau die I.G. Farben-Werke. Der Angriff dauerte etwa eine halbe Stunde. Trotz unserer Aufregung und Verwirrung wußten wir, daß wir jetzt in das Werk mußten, um den dort arbeitenden Kompanien zu helfen. Alles, was gehen konnte, ging zum Werk. Dort bot sich uns ein gräßlicher Anblick. Überall lagen Tote und Schwerverletzte. Außerdem sahen wir, daß genau das Methanol-und Schwefeldepot getroffen worden war. Die Deutschen konnten sehr gut organisieren, und schon nach 14 Tagen lief die Produktion weiter.

Einen Tag später warfen die Engländer Flugblätter über unserm Lager ab. In denen stand: "Ende des Jahres kommen wir wieder!" Im Dezember 1944 wurden die Buna-Werke dann total zerstört. Nach langen Überlegungen begannen wir mit den Aufräumungsarbeiten. Und dann am 15. Januar 1945 begann die russische Großoffensive. Die Russen hatten das Lager abgesteckt und die Buna-Werke bombardiert.Am 18. Januar begann die Evakuierung des Lagers unter Hauptscharführer Moll von Monowitz über Auschwitz nach Nikolai zu Fuß. Als wir hörten, es sei Moll, der uns führen werde, waren wir der Meinung gewesen, mit dem Leben abgeschlopsen zu haben, weil er weder Rücksicht auf junge noch alte Häftlinge nahm. Er schoß dort, wo die Pistole gerade lief.

Als wir durch die Altstadt von Auschwitz marschierten, wo es viele schmale Straßen und Gassen gibt, verschwanden etliche Häftlinge unter dem Schutz der Nacht in den Türen der zu beiden Seiten stehenden Häuser. Ich, wollte es nicht riskieren. Die Bestie Moll hätte mir eine Kugel in den Kopf jagen können!

In Nikolai angekommen, übernachteten wir die erste Nacht in einer Ziegelei. Weiter - die ganze Zeit zu Fuß und ohne Essen - begaben wir uns nach Gleiwitz, wo wir in offene Kohlewaggons geladen wurden. Es hatte geschneit und wir standen die ganze Nacht. Unsere Füße hatten ihr Gefühl längst verloren. Bis heute leiden vieler meiner Kameraden daran. Während der Nacht wurde die vordere Hälfte der Waggons abgekoppelt; später stellte sich heraus, daß sie nach Buchenwald deportiert worden waren. Erst gegen 6 bis 7 Uhr in der Frühe wurden unsere Waggons geöffnet: Wir waren vollommen steif und viele von uns waren schon tot. Die stehengebliebenen Waggons wurden wieder ausgeladen, und wir mußten in einen nahen Wald bei Gleiwitz gehen. In einer Vorahnung, uns erwarte etwas Schlimmes, wurden die am Anfang der Kolonne marschierenden Häftlinge immer langsamer. Aber die im Hintergrund gehenden drängten nach vorn. Schließlich brach eine Panik aus. Im Glauben, sie würden erschossen, versuchten Viele Häftling zu flüchten. Einigen gelang es in diesem Wirrwarr zu entkommen. Dies veranlaßte die SS dazu, zu schießen. Bis Ruhe eingetreten war hatten viele Häftlinge ihr Leben verloren. Viele haben auch die Situation ausgenützt und sich tot gestellt.

Von Gleiwitz aus marschierten wir weiter durch das Glatzer Bergland. Ich kann mich nicht mehr an die Ortschaften erinnern, durch welche wir marschiert sind, obwohl ich anfangs versuchte, die Marschroute zu notieren. Aber eines Tages, vor einer von der SS angekündigten Kontrolle,die bedeutete, daß wir alle 'gefilzt' werden sollten, vernichtete ich den Zettel auf den Rat eines Freundes hin. In Erinnerung behalten habe ich solche Städte.wie: Beuthen, Hirschberg-, Leobschütz, Waldenburg Landshut, Reichenbach. Später in der Tschechoslowakei: Kaschau und Brünnlitz. In Hindenburg, wo wir in einem Kino übernachteten, ist der Häftling Diamant entkommen. Ein Beweis, daß es ihm geglückt war, war ein Brief, den ich nach langen Jahren aus Hollywood erhielt.

Für unsere Bewachung waren auch einige Capos (Reichsdeutsche) vorgesehen und dafür auch bewaffnet. Sie nutzten ihre Macht aus und traktierten die Häftlinge sehr. Einige brachten sie sogar um. Der schlimmste unter ihnen war ein gewisser "Franz" gewesen, ein Berufsverbrecher, den wir dann selbst umgebracht haben. Obwohl auf Marsch, mußten wir einige Tage in Leobschütz Panzergräben ausheben. Bei dieser Gelegenheit beobachteten wir auch, wie russische Flugzeuge abstürzten und später das Wrack; das Ergebnis war: da ein Bein, dort ein Kopf oder eine Hand...!

Einen Fall, der einen Capo betrifft,den wir "Pipel" nannte werde ich nie im Leben vergessen. In Leobschütz waren wir in einer Scheune untergebracht. Eines Tages rufte dieser "Pipel" - auch ein Berufsverbrecher- einen jungen Häftling zu sich, den er für eigene homosexuelle Zwecke mißbrauchte und ermordete ihn mit einem Taschenmesser. Er schnitt ihm die Kehle durch. Wir konnten es nicht verhindern, denn die SS hat so etwas ja nicht gestört.

Unterwegs benahm sich auch die SS sehr brutal. Oft wurden die Häftlinge aus den Reihen gestoßen und die SS machte sich ein Vergnügen daraus, die angeblichen Flüchtlinge zu erschießen.

In Reichenbach angekommen, wurden wir in einem stillgelegten Bleiwerk untergebracht. Ein KZ-Lager, das sich wahrscheinlich dort befand wollte uns nämlich nicht aufnehmen. Im Inneren stand Wasser und. durch die Bleidämpfe, die durch die Körperwärme entstanden und aus den Wänden ausströmten, erstickten viele Menschen. Um sich zu retten versuchten die Menschen, die Tür aufzubrechen - dabei sich gegenseitig zertrampelnd- was ihnen nach einer gewissen Zeit gelang. Ich selber, schon auf dem Boden liegend und fast ohne Luft, wurde von einem Mithäftling namens Fritz Friedler herausgezogen.

Nachdem die Tür geöffnet wurde, zog der tierische Aufschrei der noch lebenden Menschen "Raus!" viele Menschen des Städtchens an. Alle Fenster in den in der Umgebung stehenden Häusern wurden hell. Es konnte der Marktplatz gewesen sein, auf dem wir uns befanden. In der Stadt befand sich der Standort des Generalstabs der Wehrmacht für dieses Gebiet. Und sein Befehlshaber, der Standortgeneral kam persönlich zu uns. Das Entsetzen in den Augen der Bevölkerung und des Generals war sichtbar gewesen. Unser Aussehen war furchtbar!

Auf Anordnug des Generals wurden Zelte aufgeschlagen und Sänitäter kümmerten sich um die Häftlinge. Sie holten die Toten und Verletzten aus dem Bleiwerk heraus. Auch der Bevölkerung die uns die ganze Zeit hindurch betreute und versorgte (mit Brot und Kaffee), hatten wir zu verdanken, daß wir wieder einigermaßen zu Kräften gekommen sind und der Weitermarsch stattfinden konnte. Die für den Vorfall verantwortlichen SS-Leute wurden von dem dortigen Wehrmachtsgeneral zur Verantwortung gezogen.

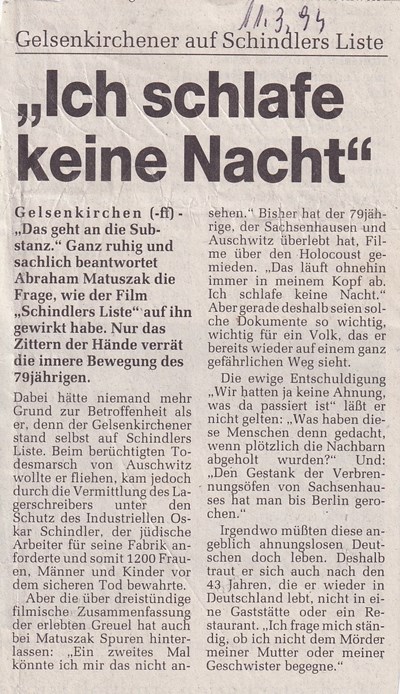

Abb.: Zeitungsartikel aus dem Nachlass Abraham Matuszak: Gelsenkirchener auf Schindlers Liste "Ich schlafe keine Nacht"

Wir wurden immer weniger und kamen zum Ende in Brünnlitz an. Dort arbeiteten wir mit ca. 1200 Leuten aus einem anderen Lager in Plaszow für Oskar Schindler, der einen Betrieb hatte, in dem Granaten gedreht wurden.

Er und seine Frau fuhren oft nach Prag, um für uns die notwendigen Lebensmittel zu "organisieren". Sie setzten sich auch für uns ein, als man uns liquidieren wollte. Ich bin im Besitz originaler Beweise, daß Oskar Schindler vor einigen Jahren in Frankfurt gestorben ist. Am Samstag vor der Kapitulation wurde die Arbeit eingestellt. Wir atmeten auf, denn wir dachten: "Nun kann es nicht mehr lange dauern."

Bald darauf flohen die SS-Leute. Tags darauf waren wir frei! Die Freude war so groß und das Geschehnis so unfaßbar, daß einige Frauen verrückt geworden sind. Wir befanden uns ungefähr 300 bis 400 Meter abseits der Landstraße und haben auch gesehen, als Benesch zurückkam. Kurz darauf sahen wir Militär. Wir waren im Glauben, dies seien unsere Befreier. Dieser Irrtum kostete noch vielen von unseren Leuten das Leben. Es waren nämlich zurückgehende Truppen, die auf uns geschossen haben. Eine halbe Stunde später tauchte ein russischer Captain auf einem Motorrad auf. Er sprach jiddisch, was ich verstehen konnte, da mein Vater mir das beigebracht hatte. Er fragte uns nach lebenden Menschen und betonte, daß Russen bereits viele Lager befreit hätten, dies aber das erste gewesen sei, wo sie noch Menschen angetroffen hätten. Viele russische Ärztinnen haben sich um uns bemüht, aber nicht allen Befreiten konnte geholfen werden. Nach drei Monaten des "Todesmarsches" befand ich mich als einer, der nur noch wenigen am Leben gebliebenen Häftlinge; es war eine Genugtuung, für mich.

Nach meiner Rückkehr aus dem Lager wog ich nur noch 35 kg. Zunächst ging ich zusammen mit einem Freund nach Holland, wohnte dort gemeinsam mit ihm und zog später wieder in die Bundesrepublik. Von unserer neunköpfigen Familie sind mein Vater, meine Mutter (in Stutthof), ein Bruder (in Majdanek) umgekommen und eine Schwester starb kurz nach dem Krieg an einer Lungenkrankheit. Meine ältere Schwester lebt in Amerika, eine in Holland und die dritte in Israel. Ein Bruder lebt mit seiner Familie in Polen."

Diese Aussage hat auf Tonband der Mitarbeiter des Staatlichen Museums in Oswiecim, mgr. TADEUSZ IWASZKO, aufgenommen. Eine Vertreterin der "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste", Barbara Schink, und die Mitarbeiterin des Staatlichen Museums Oswiecim Marta Palczewska, (hat) sie abgehört und den Text geschrieben.

* * *

Biografische Zusammenstellung: Andreas Jordan, STOLPERSTEINE Gelsenkirchen, Februar 2023. Nachtrag 10/2023

|

↑ Seitenanfang

|

|